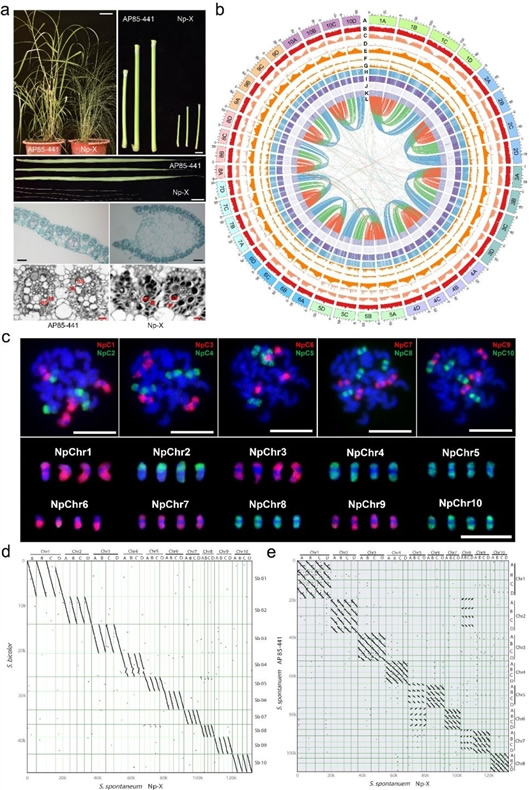

細莖野生種Np-X與AP85-441的表型、核型和基因組特征的比較

細莖野生種Np-X與AP85-441的表型、核型和基因組特征的比較

中國科學報? 6月3日,福建農(nóng)林大學海峽聯(lián)合研究院基因組中心教授張積森團隊以《同源多倍體甘蔗細莖野生種的近期基因組演化》為題,相關(guān)研究發(fā)表在《自然—遺傳學》上。

該研究解析了細莖野生種天然同源四倍體Np-X基因組,并利用基因組學手段系統(tǒng)闡明了甘蔗細莖野生種(又稱割手密)的起源、染色體基數(shù)、基因組倍體、關(guān)鍵性狀相關(guān)基因的演化,為甘蔗的基因組輔助育種奠定了重要的理論基礎(chǔ),對于推動甘蔗種質(zhì)資源的應用具有里程碑式的意義。

現(xiàn)代栽培甘蔗是100多年前高貴種與細莖野生種人工雜交后產(chǎn)生,高貴種是同源八倍體,種內(nèi)的材料擁有穩(wěn)定的核型(2n=8x=80),而細莖野生種為現(xiàn)代甘蔗栽培種貢獻了抗逆、分蘗等優(yōu)良性狀,也實現(xiàn)了甘蔗在育種史上最大的突破。但細莖野生種分布區(qū)域廣(從地中海到太平洋),并且其具有寬泛的倍性變異(從四倍到十六倍)和基礎(chǔ)染色體數(shù)變異(8,9,10),其中,十六倍體的細莖野生種是甘蔗屬已知的倍性最高的材料,由于細莖野生種遺傳背景的高度復雜,其起源和演化是研究界百余年來懸而未決的重要科學問題,這極大地限制了現(xiàn)代甘蔗育種的進程。

為了研究細莖野生種群體的遺傳多樣性,研究人員基于高質(zhì)量的細莖野生種Np-X基因組,對分布在世界范圍內(nèi)的102份割手密材料進行了遺傳多樣性分析,系統(tǒng)進化樹和群體結(jié)構(gòu)分析表明細莖野生種起源于印度北部,細莖野生種群體可以分為4個亞群,其中,亞群1與亞群2之間存在較弱的基因交流,這4個亞群之間獨立演化。

研究人員開發(fā)了一種基于5號和8號染色體著絲粒區(qū)域reads覆蓋度的方法來鑒定細莖野生種的染色體基數(shù),該方法快捷、簡易、準確、高效,為甘蔗遺傳背景的鑒定提供了重要的策略。此外,研究人員通過對染色體基數(shù)為x = 8,x = 9 和x = 10的細莖野生種群體進行遺傳多樣性分析揭示了細莖野生種的倍性是獨立演化的,并且x = 8的群體沒有經(jīng)歷人工選擇。

通過對細莖野生種有效群體大小分析表明,細莖野生種群體在12 ~ 14萬年前的有效群體大小達到了最大值,而在0.8 ~ 1.4萬年前經(jīng)歷了群體瓶頸效應,可能與當時全球氣候經(jīng)歷“新仙女木”事件有關(guān)。最后,該研究系統(tǒng)總結(jié)了細莖野生種群體的演化規(guī)律,并提供了細莖野生種遺傳背景的演化模型。

據(jù)悉,福建農(nóng)林大學海峽聯(lián)合研究院基因組中心張積森課題組博士生張清(目前在中國農(nóng)科院深圳農(nóng)業(yè)基因組研究所工作)、齊浥穎、碩士生潘浩然和基因組中心教授唐海寶為論文共同第一作者,張積森為通訊作者。

微信掃一掃打賞

微信掃一掃打賞

支付寶掃一掃打賞

支付寶掃一掃打賞